資金繰り表を使う

資金繰り表を使う目的は、

会社のお金がゼロにならないかチェックするためです。

会社の生死をチェックするといっても過言ではありません。

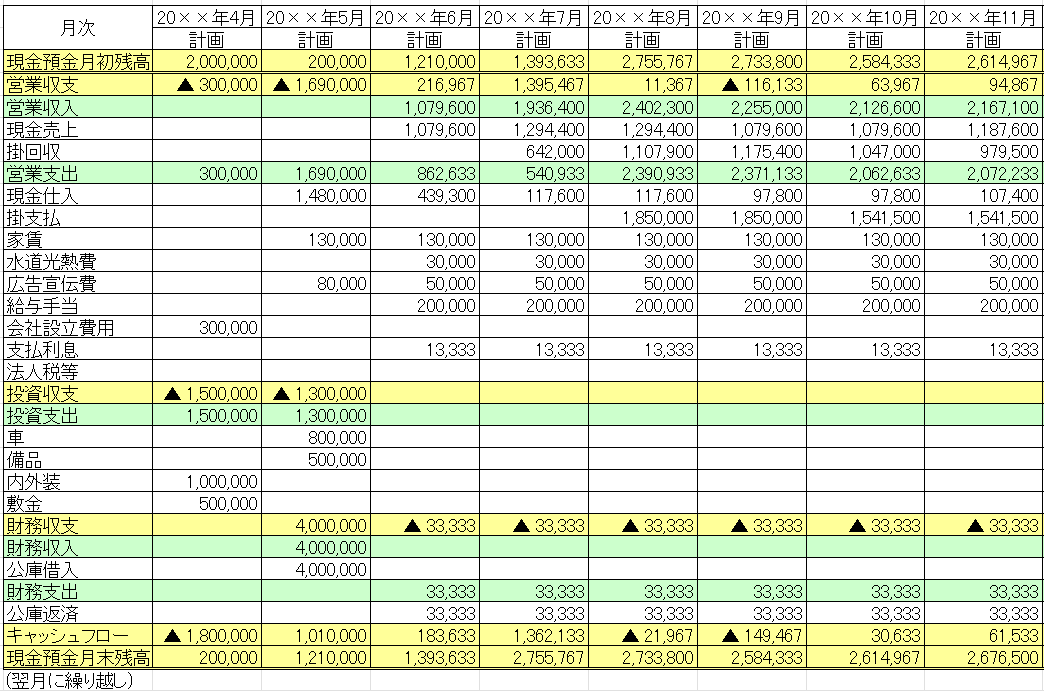

下の、創業融資で作った資金繰り表を元に使い方を説明していきます。

毎月のお金の予定=計画が表示されています。

資金繰り表に実績を反映していく

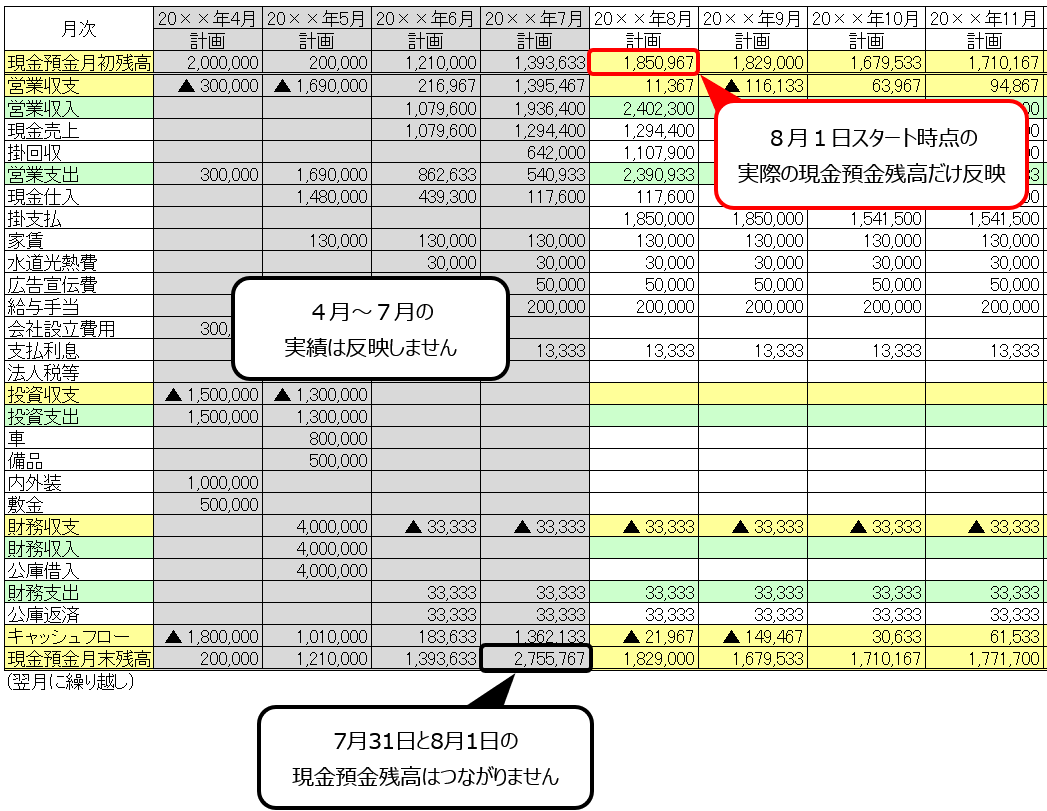

4月に設立、5月に創業融資を受け、6月に無事開業しました。

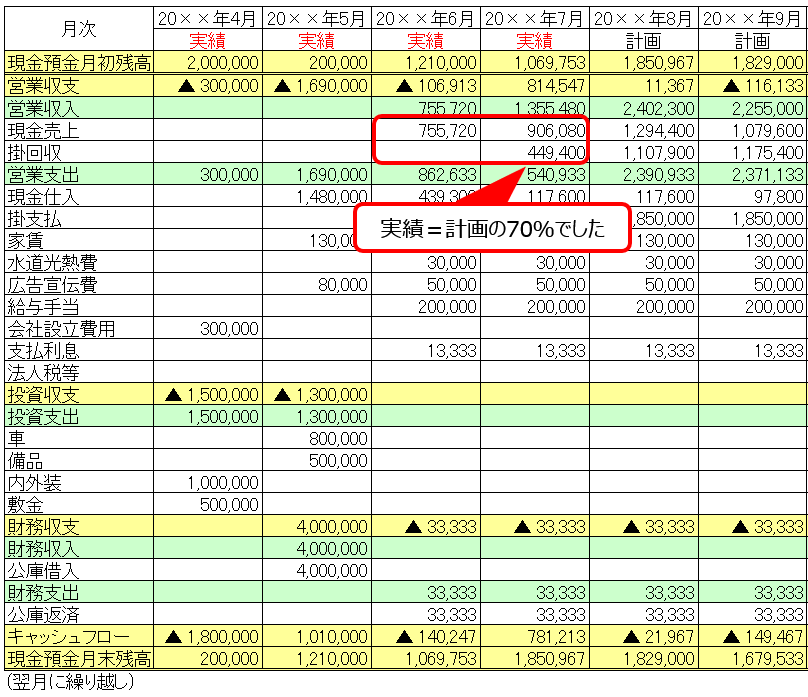

毎月の実績を資金繰り表に反映していきます。

4月~7月の費用支出の実績は計画通りでしたけれども、

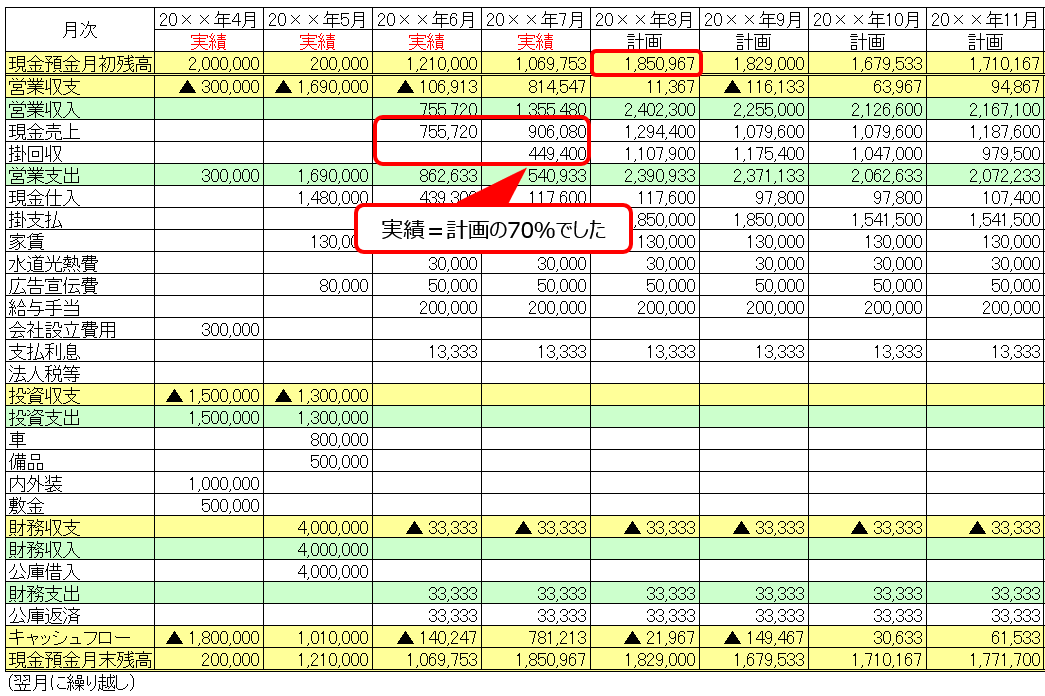

6月、7月の売上収入の実績は、計画の70%しかありませんでした。

7月以降の毎月末の預金残高は計画上200万円以上だったのが、

200万円を切っています。

資金繰りシミュレーションをして、対策を考える

7月以降の預金残高がひと月の営業支出=約200万円に足りません。

少し心もとない状態です。

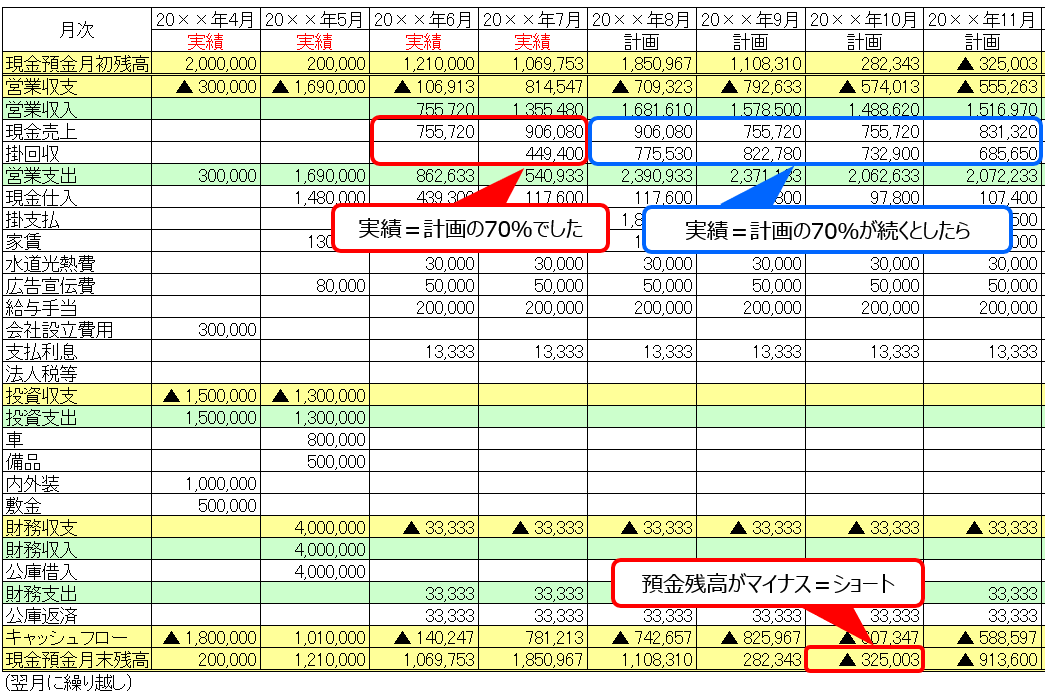

「もし、このまま計画の70%の売上が続いたら、お金はどうなるんだろうか」

不安な気持ちが高まります。

ここで資金繰り表が力を発揮します。

8月以降も計画の70%の実績だったとして、シミュレーションしてみます。

表の青い部分の金額を変えています。

10月末には会社のお金がマイナスとなり、

事業を続けることができなくなることが分かります。

お金がなくなることを「資金がショートする」といいます。

このままじっと資金ショートを待つわけにはいきません。

避けるための対策を考えます。

【対策1】

シミュレーションを繰り返した結果、

8月以降、実績が計画の90%以上になれば資金ショートしないことが分かりました。

これまで以上に売上獲得の努力をします。

【対策2】

売上目標は達成できるかどうか分からないので、

確実に行える費用の削減をします。無駄な費用がないか洗い出します。

【対策3】

「10月までに借り入れをお願いするかもしれません、借りれそうですか?」

と、早めに金融機関に相談に行ってみます。

受けられる融資制度があるかもしれません。

あまり効果的ではない資金繰り表の使い方

よくありがちな、あまり効果的ではない使い方が3つあります。

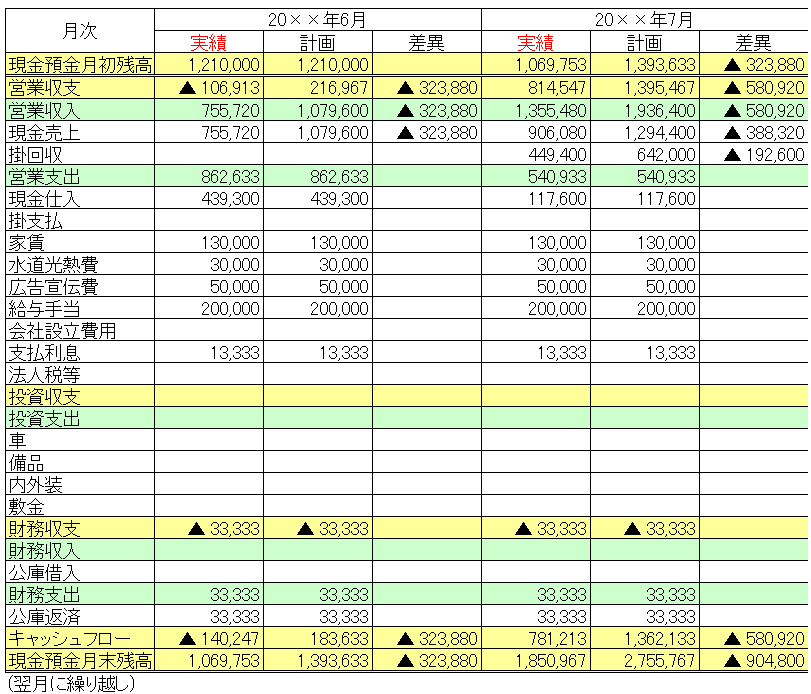

1.最初の資金繰り表と実績を比較し続けるのは無意味

資金繰り表は予定なので、よく

「資金繰り表と実績を比較し、予定に届かなかった理由を考えましょう」

という方がいらっしゃいます。

もっともらしく聞こえるのですが、

実際は、比較したところで有益な情報が得られるわけでもなく、

基本的に無意味です。

実績と比較しながら、その理由を説明していきます。

▼無意味な理由【経営判断に使えない】

「そもそも創業計画書とは?資金繰り表とは?」のところで説明したとおり、

売上と売上代金が回収されるタイミング、

仕入と仕入代金を支払うタイミングはズレます。

例えば、

掛け売上代金が、2ヶ月後に入金される約束だとします。

この場合、上の表の7月の掛け回収実績449,400円は

5月にお客様に販売した分となります。

7月の計画は642,000円だったので、

差異192,600円だけ届いていません。

「さあ、5月の売上が少なかった理由を考えましょう」

となるのですが、2ヶ月以上前の5月のことなんて

ほとんど忘れています。

経営判断に使う資料として、資金繰り表は遅すぎます。

また、翌月入金の売上代金や翌月支払の仕入代金なども混じっていたら、

7月の入出金は何月分の売上と仕入の結果なのか、わけが分かりません。

差異の原因を突き止めることができないので、経営判断に活かせません。

▼無意味な理由【資金ショートの対策がとれない】

この比較を続けていっても、いつ資金ショートになるか判断できません。

シミュレーションができないからです。

したがって資金ショートを防ぐための対策もとれません。

せいぜい通帳残高を見て、頭を悩ませるだけです。

7月末預金残高185万円を見て→「まだまだ大丈夫」

8月末預金残高110万円を見て→「来月死ぬ気で頑張ればなんとかなる」

9月末預金残高28万円を見て→「もしかしてヤバい?…どうしよう…」

気づいたら資金ショート寸前で手遅れ、ということになりかねません。

資金繰り表は資金ショートを防ぐために使うのが効果的です。

実績と計画との比較、差異の分析は事業計画書(創業計画書)の役割です。

事業計画書は、入出金ではなく商品販売のタイミングで金額を把握します。

早めに経営判断が行えますし、

毎月その月の売上と仕入(原価)だけが表示されます。

差異の原因も把握しやすいので、経営判断の資料として適切です。

それぞれの目的に合わせて使い分けることが大切です。

2.最初の資金繰り表を使い続けるのは無意味

1つめのポイントと関連するのですけれども、

最初に作成した資金繰り表を、そのまま使い続けるのは無意味です。

入出金予測のズレは必ず起きるからです。

・8月の備品購入予定が9月に延びた

・9月の売上は100万円予測だったけれども、90万円になった

・単純に、10月の経費予測に誤りがあった

といったズレが判明次第、

予測を修正していく必要があります。

ズレを放置したまま使い続けても、

正しい資金繰りシミュレーションはできません。

予測情報を日々、更新することで、

シミュレーション精度は高まります。

3.決算で区切るのは無意味

資金繰り表は数ヶ月先までのお金の動きを予測して

資金ショートしないか、日々チェックするものです。

会社の決算に関係なく行う必要があります。

「3月決算だから3月までの資金繰りを考えておけばよい」

「4月以降の資金繰り表は、新しい事業計画書ができあがってから」

というのでは遅いです。

ざっくりでも良いので、

常に3ヶ月以上先までの売上や仕入経費を見込み、

資金繰り表に反映させていく必要があります。

正式な事業計画書ができあがったら、その際に調整、修正すれば良いです。

できるだけ手間をかけない使い方

資金繰り表の使い方の基本をふまえた上で、

できるだけ手間をかけない使い方も説明しておきます。

ポイントは3つです。

1.実績を省略する

上記では、

資金繰り表の使い方全体の流れを説明するため、

4月~7月の実績を反映するところからスタートしました。

「毎月の実績を反映するのは面倒だな…」

と思われた方もいらっしゃるかもしれません。

経理との二度手間になりますし、その通りだと思います。

そこで、資金繰り表を使うにあたり、

4月~7月の実績を省略する方法があります。

資金繰り表は、現時点から将来にわたって、

会社が資金ショートしないかどうか、確認するための表です。

過去の実績が無くても問題ありません。

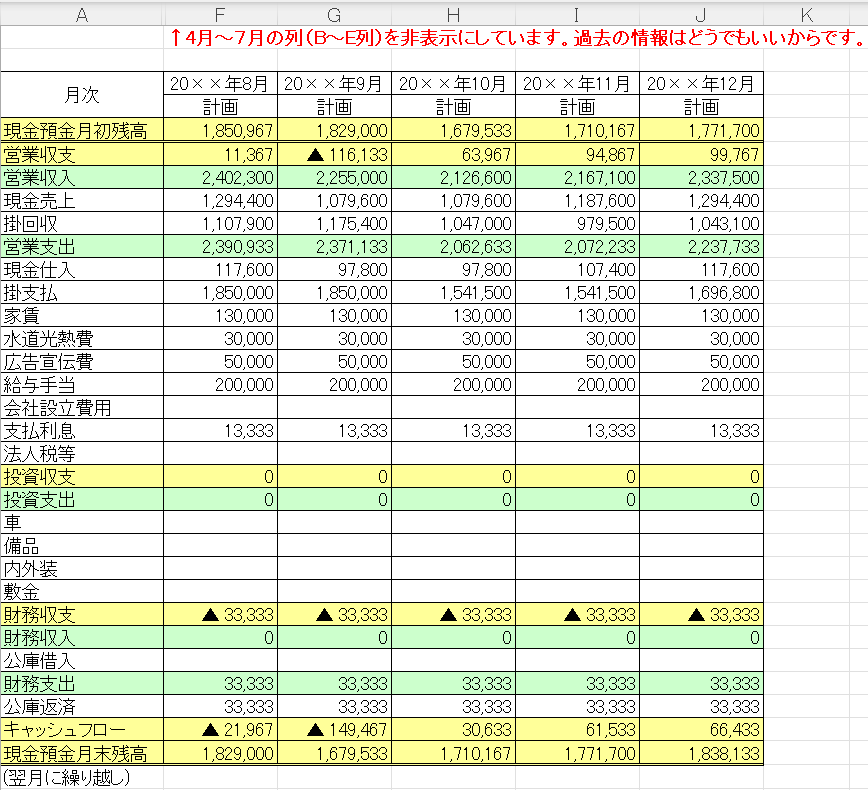

実績を省略した資金繰り表は以下のようになります。

8月以降の資金繰り予測をする場合、4月~7月の実績は反映せず、

8月1日スタート時点の現金預金残高の実績(赤い枠)のみ反映します。

7月31日の現金預金残高(黒い枠)とはつながらなくなりますけれども、

問題ありません。

比較のため、計画70%の実績を反映した資金繰り表を、再度、表示します。

4月~7月の実績を反映しなくても、

8月1日スタート時点の金額はどちらも

「1,850,967」円ですので

8月以降の資金繰り計画も同じ数字になります。

将来、資金ショートしないかどうかのシミュレーションもできます。

9月になったら、9月1日の実際の現金預金残高を反映し、

10月になったら、10月1日のそれを反映します。11月以降も同様です。

月の初めに現金預金残高の実際額を反映するだけですので、楽です。

2.見やすくする

資金繰り表では、現時点より前の、

過去の実績情報は不要です。

8月以降の資金繰り表を作成するのであれば、

7月以前の情報は一切使いません。

使わない情報が表示されていると見づらいですので

7月以前の列(B列~E列)を非表示にします。

下図のとおりです。すっきりします。

9月になったら8月分も非表示、

10月になったら9月分も非表示としていきます。

余計な情報が目に入ると、判断が遅れたり、

ミスにつながったりするおそれがあります。

ぱっと見て、すぐ分かるようにしておいた方が良いです。

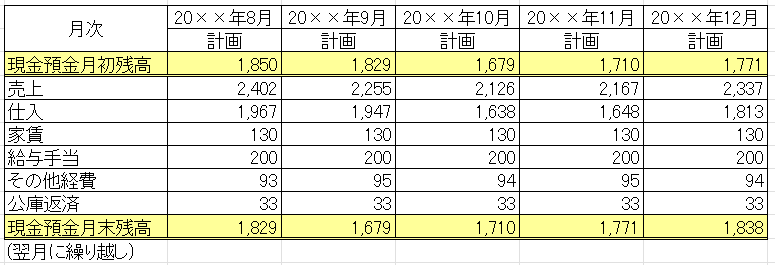

3.項目を少なめに、ざっくり入力

会社のお金がゼロにならないか

日々、チェック更新を行う必要がありますので

面倒にならないよう、できるだけ手間をはぶきます。

入力の手間をはぶくコツとして、

「項目を少なめに、ざっくり入力」というポイントがあります。

資金繰り表は、

融資の申込で金融機関に提出する以外は

基本的に会社内部で使うものです。

会社外部の人に見せるものではありませんので

決算書のように会計ルールに従う必要はありません。

項目の設定は自由です。

他えば、

仕入や金額の大きい経費以外は全部「その他」にしてしまう、

項目名は自分好みで決定する、

としておけば項目数が少なくなり、手間も少なくなると思います。

仕入か?経費か?項目名は?

ウンウン悩んで資金繰り管理が面倒になり、

会社が倒産しては本末転倒です。

融資の関係で、金融機関から

「資金繰り表を提出してほしい」と要求されることがあります。

その際は、税理士に相談して、

会計ルールに合った形に修正してもらえば良いです。

また、上記では、

創業計画書作成からの説明の流れで、円単位の数字を使いました。

実際に使うにあたっては、千円単位や万円単位でも良いです。

円単位まで予測するのは難しいですし、

千円単位や万円単位にすれば、入力の手間がはぶけるからです。

もちろん、円単位の方が分かりやすいのであれば、それでもかまいません。

下図のように、

資金繰り管理ができるのであれば、

シンプルな、独自の形でもかまいません。

以上が資金繰り表の使い方の説明となります。

上記「資金繰りシミュレーションをして、対策を考える」の

「対策3」のようにシミュレーションの結果、

融資が必要になる状況もありえます。

創業融資を受けた後に追加融資を受けられるのか、次に説明します。

画面トップへ▲