トップページ > 年末調整アプリ

国税庁の無料アプリ「令和7年度 年末調整」の使い方

みなさまの毎月給与から差し引かれている源泉所得税は

ざっくり計算したものです。

そこで、毎年12月に

1年間の給与にかかる所得税を、正確に計算し直します。

これを年末調整といいます。

ほとんどの方の場合、年末調整によって、

多く差し引かれた税金が還付=戻ってきます。

年末調整に必要な情報のやり取りは、

以前は紙や郵送でした。

国税庁の「年末調整」無料アプリを使えば、

パソコンやスマートフォンから

電子データでやり取りすることができるので、便利です。

それでは、順番に

▼アプリを使った年末調整全体の流れ

▼アプリのダウンロードと更新(アップデート)

▼スマートフォン版アプリの入力とデータ提出方法

▼アプリの一時保存と入力再開

▼アプリに入力した情報を消す方法

▼アプリはアンインストールせずに残しておく

を説明していきます。

アプリ内にも説明文やヘルプがあります。

ここでは全体の流れや、ややこしそうな点を中心に

ざっくり説明していきます。

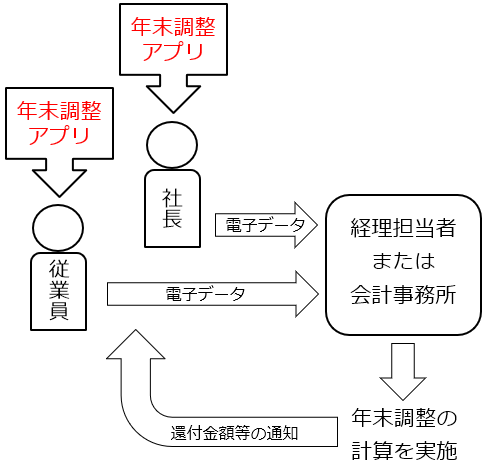

アプリを使った年末調整全体の流れ

役員や従業員の方々

それぞれのスマートフォンやパソコンに

年末調整アプリをダウンロード、インストールして頂く必要があります。

氏名や住所、生年月日、ご家族の情報や

今年に支払った保険の情報、住宅ローンの情報などをアプリに入力していきます。

最後まで入力するとアプリから電子データが自動出力されます。

それを経理担当者や会計事務所にメール等で送信すれば完了となります。

経理担当者や会計事務所は、

そのデータを元に、年末調整の計算を行います。

計算結果の還付金額等については、別途、給与明細で通知されます。

このアプリは

年末調整に必要な情報を、電子データで提出するという機能があるだけです。

このアプリで年末調整の計算が行われるわけではありません。

アプリに入力したら、すぐに還付金額が分かる、というわけではありません。

データは翌年度のアプリに引き継ぐことができます。

毎年、同じ情報を入力する手間が省けます。

年末調整が終わった後も、アンインストールせずに残しておきましょう。

アプリのダウンロードと更新(アップデート)

国税庁の無料アプリ「年末調整」は、

スマートフォン版とパソコン版があります。

ダウンロード方法は以下の通りです。

| 使用する機器 | android版 | iPhone版 |

| スマートフォン | Play ストアで 「年末調整 国税庁」と検索 | App Storeで 「年末調整 国税庁」と検索 |

| 使用する機器 | Windows版 | Mac版 |

| パソコン | Microsoft Storeで 「年末調整 国税庁」と検索 | App storeで 「年末調整 国税庁」と検索 |

国税庁の無料アプリ「年末調整」が見つかったら、

ダウンロードをして、スマートフォンまたはパソコンにインストールしてください。

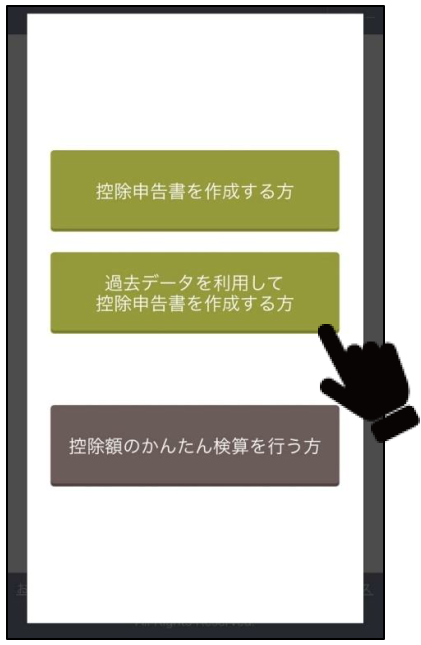

令和6年度版アプリがスマートフォンにインストールされている場合

令和7年度版をダウンロード、インストールすると

下図のような画面が表示されます。

指先が示しているボタンを選ぶと、

前年度版に入力した基本情報等が、今年度版に引き継がれます。

名前や住所、家族情報等を再入力する手間がなくなるので楽です。

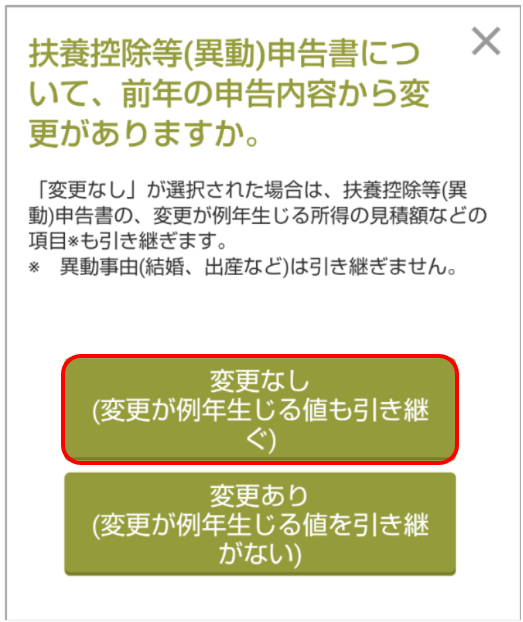

「前年の申告内容から変更がありますか」の選択は

「変更なし」を選ぶことをオススメします。

前年度の情報がより多く引き継がれ、

今年度の情報を入力する際の参考になるからです。

スマートフォン版アプリの入力とデータ提出方法

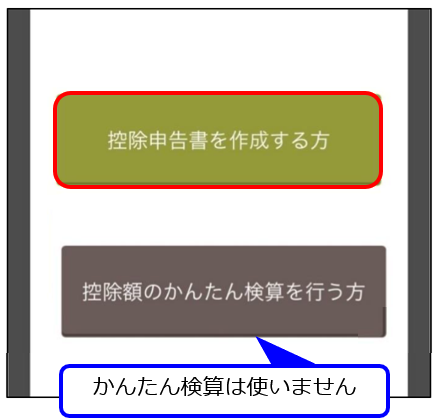

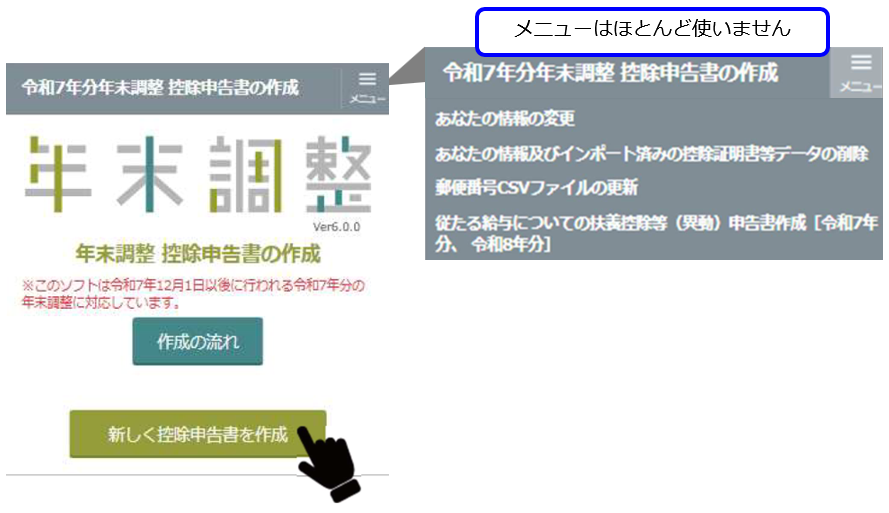

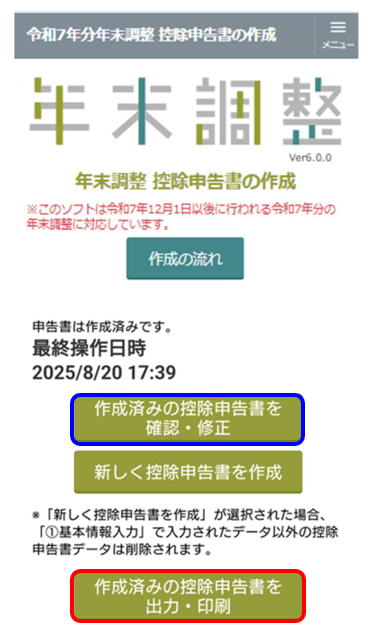

アプリを起動すると、以下の画面が表示されます。

赤い枠のボタンを押してホーム画面に進みます。

「かんたん検算」は計算チェック機能しかなく、年末調整書類を作成できません。

無視して結構です。

ホーム画面の「作成の流れ」には

上図「アプリ全体の流れ」の内容が細かく文章で書いてあるだけです。

右上の「メニュー」ボタンは、ほとんど使いません。

こちらも無視して結構です。

指先が示しているボタンを選択して、作成に進みます。

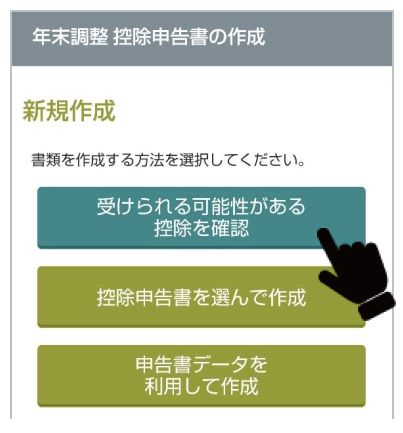

受けられる控除の自動判定

年末調整でどの種類の所得控除(税金が少なくなる特典)を

受けられるのかは、人によって様々です。

ご家族のいる方は「扶養控除」、配偶者がいれば「配偶者控除」、

生命保険や地震保険に加入している方は「保険料控除」、

住宅ローンを払っている方は「住宅借入金等特別控除」を

受けられる可能性があります。税金が安くなります。

種類が多く、受けられるかどうか、ご自身で確認するのは手間です。

そこで、下図の指先が示しているボタンを押します。

簡単な質問に答えるだけで、

受けられそうな控除を、アプリが自動判定してくれます。

質問の回答が終わったら

「申告書作成へ進む」ボタンを押します。

基本情報(あなたの情報)の入力

ご自身の氏名や生年月日、住所などを入力していきます。

ここでは、ややこしい点のみ説明します。

▼令和7年中の所得の見積額

「給与収入」には年間の額面金額(年収)を入力します。

その下の「給与所得」は、自動計算されます。

「まだ12月分の給与をもらってないんだけど…」

と思われるかもしれませんけれども

ざっくり見込みで大丈夫です。

毎月の給与や昨年の給与を参考にします。

数百万円の誤差がなければ大丈夫です。

▼配偶者の令和7年中の合計所得の見積額

「計算表」ボタンを押します。

配偶者の方がパート勤務だけしている場合、

「給与以外の所得がありますか?」→「いいえ」にします。

給与所得の

「収入金額」→年間の見込額面金額(年収)を入力

「特定支出」→ゼロ

にして「計算する」および「計算結果を反映する」ボタンを押します。

こちらもざっくり見込みで大丈夫です。

▼従たる給与についての扶養控除等申告書の提出

初期設定どおり、「無」で大丈夫です。

▼IDパスワードの入力

画面一番下の入力項目です。

パスワードは自由に設定して頂いてかまいませんけれども、

IDは分かりやすい氏名にした方が良いです。

誰から提出されたデータなのか

経理担当者や会計事務所側が把握しやすくなるからです。

一通り入力が終わったら「次へ」を選びます。

給与支払者情報インポート

給与支払者=勤め先の会社のことです。

「インポートしない」を選択して「次へ」を選びます。

給与支払者情報の画面が表示されない場合は、

入力済ですので、無視して先に進んでください。

給与支払者の情報の入力

勤め先の会社名、住所等を入力します。

▼法人番号

入力する必要はございません。

▼法人の住所を管轄する税務署

入力する必要はございません。

すぐ下にある「給与の支払者の所在地(住所)から検索」ボタンを押すと、

自動入力されます。

入力内容を確認したら「次のステップに進む」ボタンを押し、

各種書類の作成に進みます。

令和7年分の証明書電子データのインポート

今年支払った保険料の情報を

保険会社から電子データで受け取っている場合、

ここで「インポート」します。

特に受け取っていない、ハガキで受け取っているのであれば

「インポートしない」を選んで先に進みます。

アプリ入力を進めていくと、何度かこの画面が表示される場合があります。

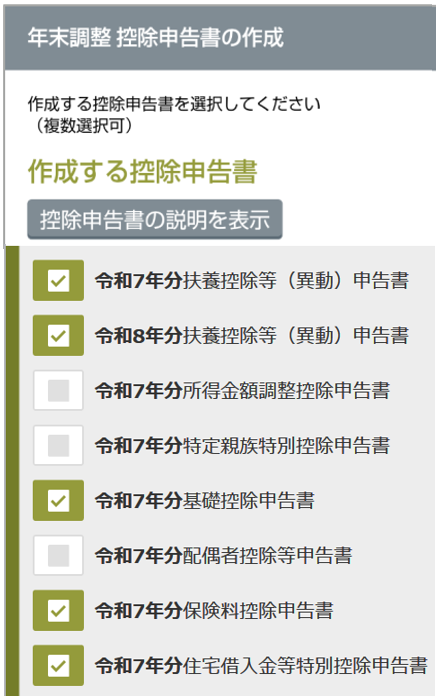

作成する控除申告書

控除を受けるには、そのための申告書類を作成する必要があります。

書類の一覧が表示されます。

最初に入力した質問回答による自動判定と基本情報の内容を元に、

作成すべき書類にあらかじめチェックがされています。

例えば、以下のような感じです。

アプリに従って作成を進めていきます。

・令和7年分扶養控除等(異動)申告書(上から1つ目)

・令和8年年分の扶養控除等(異動)申告書(上から2つ目)

・令和7年分基礎控除申告書(上から5つ目)

この3つには必ずチェックが入ります。

他の申告書は、みなさまそれぞれの状況に応じて

チェックが入っているか確認します。

・年収201万6,000円未満の配偶者がいる方→配偶者控除等申告書にチェック

・保険料を支払っている方→保険料控除申告書にチェック

・住宅ローンを支払っている方→住宅借入金等特別控除申告書にチェック

チェックが無い場合は、四角ボタンを押してチェックを入れます。

チェックを確認したら、「確定」ボタンで

各種控除申告書の作成に進みます。

チェックした控除申告書類の作成

画面に表示される内容に従って、入力していきます。

ここでも、ややこしい点を中心に説明します。

▼「扶養控除等(異動)申告書」は2年分作成

ご自身が養っている親族(扶養親族)の情報を

「扶養控除等(異動)申告書」に入力します。これを提出することで、

給与から差し引かれる源泉所得税が少なくなります。

今年分と来年分の2年分を作成します。

●令和7年分の扶養控除等(異動)申告書=今年12月31日時点での扶養親族の情報を入力

●令和8年分の扶養控除等(異動)申告書=来年1月1日時点での扶養親族の情報を入力

結局、入力内容は同じになると思います。

令和7年分の扶養控除等(異動)申告書に入力した内容は、

令和8年分にも自動転記されます。

形式的ですけれども、2年分作成してください。

▼「扶養控除等(異動)申告書」の「配偶者の情報の入力」の質問項目

扶養控除等(異動)申告書の「配偶者の情報の入力」というところに

「配偶者は他の所得者の扶養親族・特定親族として控除を受けますか?」

という質問項目があります。

アプリに入力している方が夫で、妻を夫の配偶者控除にする場合は

初期設定どおり「いいえ」で大丈夫です。

妻が、例えば、成人している息子(夫とは別の他の所得者)の扶養親族で

扶養控除の対象になっている場合は「はい」を選びます。

夫側で妻を配偶者控除にすることはできません。

妻1人が息子の扶養親族控除の対象になり、

さらに夫の配偶者控除の対象にもなってしまうと

2重控除になってしまうからです。

▼「扶養控除等(異動)申告書」は独身の方も作成

独身で養っている親族(扶養親族)はいないという場合も作成が必要です。

扶養控除等(異動)申告書に入力する、生年月日や世帯主の情報が

年末調整に必要だからです。

▼「基礎控除申告書」は必ず作成

働いている方の99.9%が無条件に受けられる控除です。

忘れずに作成してください。

特に何も入力するものはありません。

そのまま保存して、次の申告書作成に進みます。

高所得の方は

「控除を受けることができません」というメッセージが出たり、

入力画面自体が出ないことがあります。

控除対象外ですので、申告書を作成する必要はありません。

▼「配偶者控除申告書」の入力内容

基本情報で入力した情報や

扶養控除等(異動)申告書で入力した内容が自動転記されています。

ほとんど何も入力する必要はありません。

高所得の方や配偶者の年収が201万6,000円以上の場合

「控除を受けることができません」というメッセージが出たり、

入力画面自体が出ないことがあります。

控除対象外ですので、申告書を作成する必要はありません。

▼「保険料控除等申告書」は保険会社からのハガキを元に入力

今年支払った保険の内容を入力します。入力に必要な情報は、

保険会社から郵送されてくるハガキ(払込証明書または控除証明書)に

すべて記載されております。これを元に入力していきます。

ハガキには色々な金額が書かれていて、ややこしい部分があります。

毎月の掛け金が100円で、年間1,200円の保険料を

支払っている場合、10月頃に送られてくるハガキには、

例えば、次のように記載されています。

| 証明書の記載内容 | 保険料控除 | 備考 |

| 証明書が作成された 時点での払込額 | 800 | 8月末時点の払込額800円が記載されています。 |

| 今年度払込予定額(A) | 1,200 | 12月まで毎月支払ったと仮定した場合の金額です。 |

| 割戻額(B) | 50 | 保険会社による保険料割引サービスです。 ゼロの場合もあります。 |

| 申告額(A)-(B) | 1,150 | 保険料控除等申告書に入力する金額です。 |

年末調整は年間の所得を再計算するものですので、

保険料も年間の払込予定額で計算する必要があります。

アプリには、一番下の申告額1,150円を入力します。

割戻額がない場合は、

年間払込予定額=申告額=1,200円をそのまま入力します。

▼「住宅借入金等特別控除申告書」の入力内容

いわゆる「住宅ローン控除」です。

住宅を購入した際の契約書や登記簿謄本、

金融機関から送られてくる「住宅借入金の年末残高等証明書」を

元に入力していきます。

証明書のどの金額を入力するか、よくわからない場合は

小さい「?」マークを押すと、画像説明が表示されます。

令和7年度にローンを組んで、住宅を購入した方が

初めて住宅ローン控除を受ける場合、確定申告を行う必要があります。

令和7年度の年末調整では、控除を受けることができません。

令和8年度以降の年末調整から、住宅ローン控除を受けられるようになります。

申告書の作成が完了したら、

内容を確認して、電子データの出力に進みます。

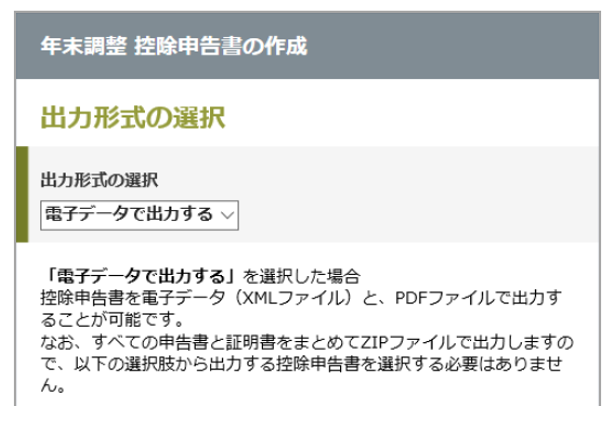

電子データ出力と添付書類の提出

以下の画面に進んだら、「電子データで出力する」を選択します。

次の画面で、ご自身や親族のマイナンバー提出の有無を聞かれます。

全員「マイナンバーは提出済み」になっていることを確認して

一番下の「電子データで出力する」ボタンを押します。

↓

電子データと一緒にPDFファイルも出力するかどうか聞かれます。

PDFにしておけば、後から入力内容を確認しやすいです。

「はい」を選びます。

↓

「パスワード等の選択」は

「パスワードをかける」を選びます。

基本情報で設定したIDとパスワードが自動設定されます。

↓

電子データが3つ出力されます。

1.「(設定したID)_pass.zip」→開くのにパスワードが必要

2.「(設定したID)_nopass.zip」→開くのにパスワードは不要

3.「(設定したID).pdf」→開くのにパスワードは不要

↓

経理担当者や会計事務所には、

上記のうちPDFデータのみ、もしくは

3つ全部のデータを、そのままメールに添付して送信します。

1番目のパスワード付きデータだけを送っても

経理担当者や会計事務所は開けません。

パスワードが分からないからです。

円滑な年末調整作業ができなくなります。

パスワードはご自身の管理用とお考え頂き、

3つ全部をそのまま送信するのが楽だと思います。

↓

電子データ出力の後、

「添付書類及び控除申告書の提出について」

という画面が表示されます。

そこに表示されている書類は、

電子データと一緒に、経理担当者や会計事務所に提出します。

保険会社からの証明ハガキ等です。

提出方法は、写真画像データやPDF等、

会社の方針に従ってください。

ハガキ1枚につき写真1枚を撮る必要はなく、

複数枚をまとめて1枚の写真に撮っても大丈夫です。

添付書類データは、

アプリ出力の電子データとは別のデータとして、ご提出ください。

写真や画像データをアプリに取り込む必要はありません。

【令和7年度の途中から入社した方】

前職の会社を退社する時に

退職時までの給与額や社会保険料、源泉所得税が記載されている

「源泉徴収票」をもらっていると思います。

年末調整は年間の給与情報を元に計算しますので、これも必要です。

「添付書類について」には表示されませんけれども、

合わせて提出してください。

出力したデータ自体はゴミ箱に捨てても構いませんけれども、

アプリ自体は来年までアンインストールしないでください。

電子データの再出力や新しい年度版アプリへの

更新(アップデート)ができなくなるからです。

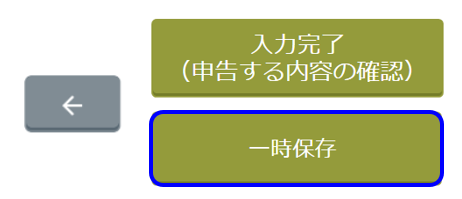

アプリの一時保存と入力再開

アプリの入力を始めてから、いったん一時保存し、

後からまた入力する場合の操作方法を説明します。

各種申告書を作成する画面の下の方に

「一時保存」ボタンがあります。

下図の青い枠です。これを押すだけです。

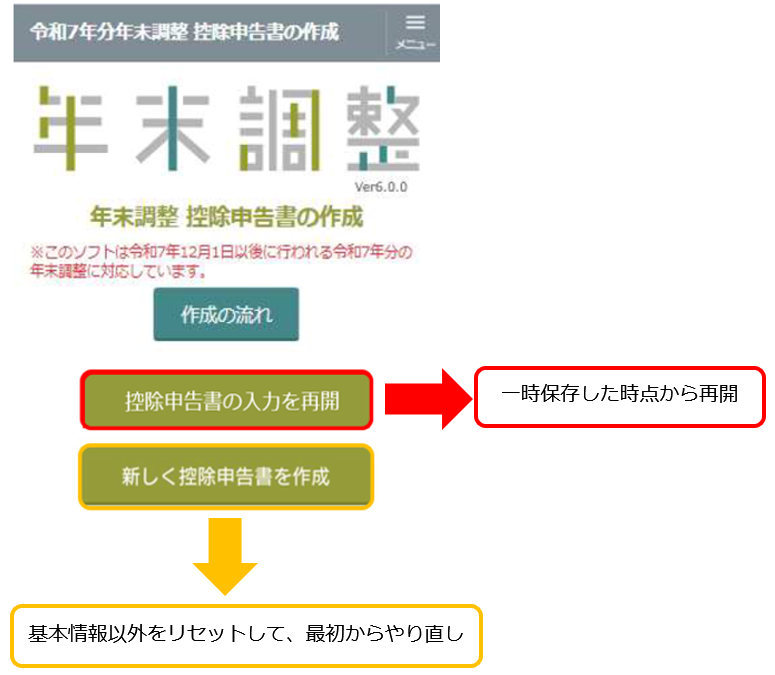

入力再開は、ホーム画面にある、

下図の赤い枠のボタンから可能です。

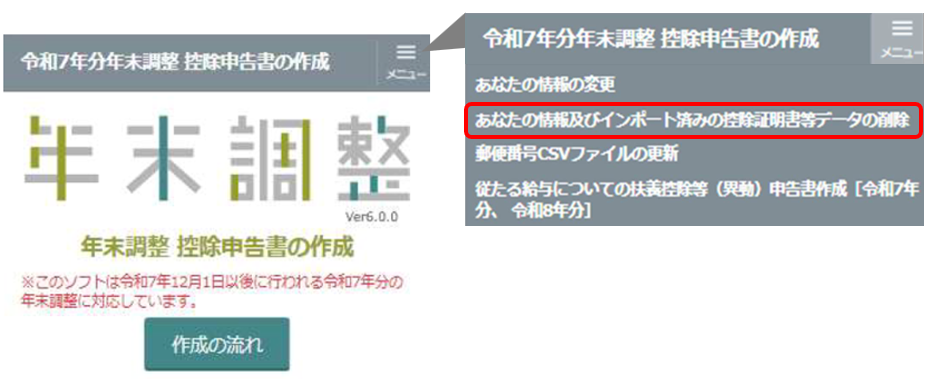

アプリに入力した情報を消す方法

アプリに入力した情報をいったん全部消したいという場合は

ホーム画面の右上にあるメニューを開きます。

そして以下の赤い枠を選ぶと、

ご自身の氏名住所等や各種申告書の作成情報が消えます。

アプリはアンインストールせずに残しておく

毎年10月に、最新版のアプリが公開されます。

年末調整はその年の最新版アプリを使う必要があります。

繰り返しになりますけれども

アプリは来年までアンインストールしないでください。

新しい年度版アプリへの更新(アップデート)ができなくなるからです。

以上が、国税庁「年末調整」無料アプリの操作方法になります。

Q&Aにも情報がございます。

次のリンク先をごらんください。

画面トップへ▲